SDGs(持続可能な開発目標)への取り組み

「SDGs(持続可能な開発目標)」とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

松戸市は、令和4年3月策定の「松戸市総合計画」において、「多世代がともにいきいきと思い思いに暮らすことができるまち やさシティ、まつど。~つよくしなやかに みんなで松戸の新たな時代を創ろう~」という将来都市像を描き、その展望を実現するために設定した基本目標のうちのひとつに、「基本目標6 SDGs(持続可能な開発目標)を推進する社会~人と環境にやさしいまちづくり~」を掲げ、事業を推進しています。

松戸市のSDGs推進体制について(松戸市地方創生SDGs推進本部の設置)

トピックス

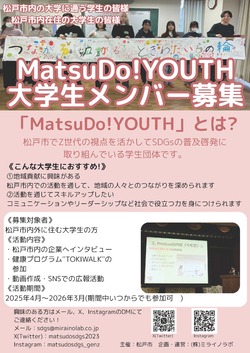

市内の学生団体「MatsuDo! YOUTH(まつどユース)」がMeetup(ミートアップ)を開催しています

【設置者募集中】「まつどSDGs寄付型自動販売機」を設置しませんか(株式会社伊藤園との連携事業)

【宣言登録団体募集中】まつどSDGsキャラバンメンバーシップ制度に登録しSDGsの取組を宣言しませんか

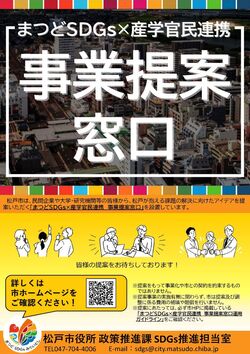

【提案募集中】SDGs達成や地域課題解決に資する提案を募集しています(まつどSDGs×産学官民連携 事業提案窓口)

![]() 【まつどSDGs(公式)note】キャラバンメンバーからのお知らせが更新されました(令和7年5月23日更新)

【まつどSDGs(公式)note】キャラバンメンバーからのお知らせが更新されました(令和7年5月23日更新)

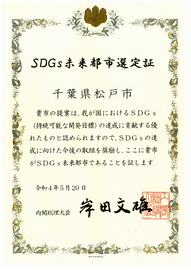

SDGs未来都市について

市では、SDGs(持続可能な開発目標)達成への取組みを原動力に地方創生を進めるために地域とさまざまな連携を行ってきましたが、令和4年5月20日に内閣府から「SDGs未来都市」に選定されました。(詳細は以下のリンクをご覧ください。)

![]() SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業・広域連携SDGsモデル事業(外部リンク)

SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業・広域連携SDGsモデル事業(外部リンク)

SDGs未来都市・自治体SDGsの推進に資する取組

多様な主体(民間事業者や大学・研究機関等)と行政をつなぎ、行政課題に共に取り組んでいくため、令和5年1月に、産学官民連携の提案窓口「まつどSDGs×産学官民連携 事業提案窓口」を開設しています。

常盤平団地エリアの健康プログラムTOKIWALKを体験しませんか

松戸市では、自治体SDGsの推進に資する取組の一環として、千葉大学予防医学センターとUR都市機構の協力もと、常盤平団地エリアにある看板等のサイン(チェックポイント)を歩いてめぐる健康プログラム「TOKIWALK~ときわだいらの森を歩こう」を設置しています。

スマートフォンでチェックポイントを読み取りながら、常盤平の豊かな緑を感じながら22か所のチェックポイントをめぐり、プログラムを楽しんでみませんか。

本市のSDGsの達成に向けた事業及び普及啓発を推進の一環で、令和5年1月にロゴマークを作成しました。

市内4大学と連携した地域活性化を目指す一環で、大学の研究室等がSDGsの推進や地域課題の解決につながる取組を実施した場合への補助制度を令和4年10月に創設しています。

本市はSDGs未来都市として、自治体SDGsの推進に資する取組を総合的かつ効果的に推進していくため、令和4年10月に「まつどSDGsキャラバン推進会議」を設置しました。

まつどSDGs(公式)noteについて

松戸市及び市内の大学・事業者等が行うSDGsな活動について情報を発信していくため、メディアプラットフォームツール「note」において「まつどSDGs(公式)」アカウントを令和5年2月より開設しています。

ぜひ下記リンクよりご覧ください。

国や県との連携について

千葉県が、県内企業等におけるSDGs推進の機運を醸成するとともに、具体的な取組を後押しするために創設した「ちばSDGsパートナー」に令和4年2月に登録されています。(登録番号:23)

「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」に入会しています

内閣府がSDGsの国内実施を促進し、より一層の地方創生につなげることを目的として創設した「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」に令和2年7月より入会しています。

民間企業等との包括連携について

松戸市では地方創生SDGsの一層の推進を図るため、民間企業と包括連携協定を締結しています。

株式会社イトーヨーカ堂との地方創生SDGsに関する包括連携協定

市民団体との協働事業について

政策推進課SDGs推進担当室は、令和5年度より協働事業提案制度により選定された「まつど de SDGsの輪を広げようプロジェクト事業」を、市民活動団体である「まつど地域活躍塾つながりの会」とともに推進しています。

まつど de SDGsの輪を広げようプロジェクト事業について

SDGs先進度調査について

「全国市区 SDGs先進度調査」とは、日本経済新聞社が実施する調査で、「全国の市区が、SDGsの実現に向けた取組を『経済・社会・環境』のバランスの取れた発展にどれだけつなげているか」について、持続可能性(サステナビリティー)の観点から評価するものです。第1回を平成30年(2018年)に、第2回を令和2年(2020年)に、第3回を令和4年(2022年)に、第4回を令和6年(2024年)に実施しています。

松戸市が「全国市区 第4回 SDGs先進度調査」で県内2位に選ばれました(令和7年1月)

松戸市が「全国市区 第3回 SDGs先進度調査」で県内1位に選ばれました(令和5年1月)

松戸市が「第2回(2020年度) SDGs先進度調査」で県内2位に選ばれました(令和3年1月)

イベント等アーカイブ

SDGs推進活動が活発な千葉県立小金高等学校が松戸市を表敬訪問(令和5年8月)

令和6年度「松戸市内の大学生による まつどSDGsフォーラム」(令和7年1月)

令和5年度「松戸市内の大学生による まつどSDGsフォーラム」(令和6年2月)

令和4年度「松戸市内の大学生による まつどSDGsフォーラム」(令和5年2月)

令和3年度「松戸市内の大学生による まつどSDGsフォーラム」(令和4年2月)