適切なお酒の飲み方

更新日:2024年10月31日

アルコールは血液を通じて全身をめぐり、全身の臓器に影響を与えるため、飲みすぎた場合にはいろいろな臓器に病気が起こる可能性があります。

飲酒による影響には個人差があり、例えば年齢、性別、体質等の違いによって、それぞれ受ける影響が異なります。また、その時の体調等によっても影響が変わり得るものです。

アルコールの影響と個人差

年齢編

20歳未満がお酒を飲んではいけないのは理由がある!

20歳未満の飲酒は「未成年者飲酒禁止法」によって禁止されているのは、脳の発達に悪影響を及ぼし、若い頃からの飲酒によって依存症になるリスクも上げるからです。

なお10歳代はもちろん、20歳代の若年者についても、脳の発達の途中であり、多量飲酒によって脳の機能が落ちるとのデータがあるほか、健康問題(高血圧等)のリスクが高まる可能性もあります。

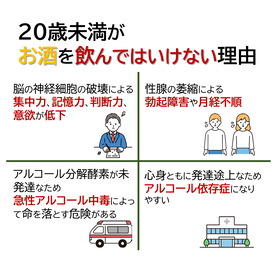

20歳未満がお酒を飲んではいけない理由

- 脳の神経細胞の破壊による集中力・記憶力・判断力・意欲が低下

- 性腺の萎縮による勃起障害や月経不順

- アルコール分解酵素が未発達なため急性アルコール中毒によって命を落とす危険がある

- 心身ともに発達途上なためアルコール依存症になりやすい

年齢とともに酔いやすくなるのはなぜ?

高齢者は若い時と比べて、体内の水分量が少ないため、同じ量のアルコールでも酔いやすくなり、飲酒量が一定量を超えると 認知症の発症の可能性が高まります。併せて、飲酒による 骨折・転倒、筋肉の減少( サルコペニア等)の危険性が高まります。

性別編

女性は特に飲酒の健康リスクにご用心!

女性は、一般的に男性と比較して体内の水分量が少ないため、分解できるアルコール量も少なく、女性ホルモン等のはたらきにより、アルコールの影響を受けやすい傾向にあります。

そのため、男性に比べて少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコール性肝硬変になる場合があるなど、アルコールによる身体への影響が大きく表れる可能性があります。

妊娠・授乳中の禁酒は、周囲の配慮も大切です!

妊娠中の飲酒により、胎児への胎児性アルコール症候群等をもたらす可能性があります。授乳期中などには、家庭内などの周囲の理解や配慮が必要です。

体質編

たくさん飲めば強くなるは間違い!

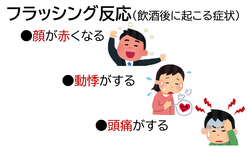

お酒の強い弱いは、アルコール分解酵素のはたらきが影響するため、個人によって大きく異なります。分解酵素のはたらきが弱い人は、 飲酒後に顔が赤くなる・動悸・頭痛などの症状(フラッシング反応)が現れます。フラッシング反応がない人でも脳のアルコールに対する感受性によってお酒に弱い人がいます。

分解酵素のはたらきは繰り返し飲酒をしてもあまり変化はありません。習慣的な飲酒でお酒に強くなったように感じる要因は、飲酒により脳神経細胞の機能が変化し、アルコールの感受性が下がることにあります。感受性が下がると同量のお酒では「酔い」を感じられず、飲酒量の増加に繋がりアルコール依存症のリスクを高めます。

体質的にお酒を飲めない人もいます!

分解酵素の働きの強弱は、遺伝子によるものと言われています。日本では、分解酵素が弱くフラッシング反応を起こす人が 41%程度いるといわれています。

また、体質的にお酒を受け付けられない、アルコール分解酵素のはたらきが非常に弱い人は、ごく少量の飲酒でも、強い動機、急に意識を失うなどの反応が起こることがあり危険です。

過度な飲酒のリスク

疾病発症等のリスク

急激に多量のアルコールを摂取すると、急性アルコール中毒になる可能性があります。また、長期にわたる多量飲酒は、アルコール依存症、生活習慣病、肝疾患、がん等の疾病リスクを上げます。

行動面のリスク

アルコール摂取により運動機能や集中力が低下し、使用することに危険を伴う機器の利用や高所での作業による事故の発生、飲酒後に適切でない行動をとることによる怪我や他人とのトラブルの発生などが考えられます。

アルコール度数と飲酒量

世界保健機関(WHO)では、飲酒量(純アルコール量)が少ないほど、飲酒による循環器疾患やがん等のリスクが少なくなるという報告もあります。様々なアルコールのリスクを理解したうえで、下記の純アルコール量に着目しながら自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。

厚生労働省では生活習慣病(NCDs)のリスクを高める飲酒量(1日あたりの平均純アルコール摂取量)を、男性では40グラム以上、女性では20グラム以上としており、こういった飲酒をしている者を全体の10%減少することを目標をしています。

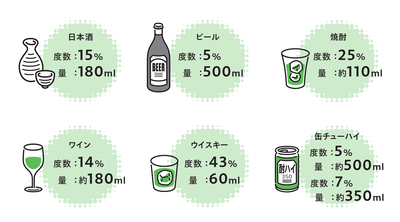

【純アルコール20グラムの目安】

- 日本酒:180ミリリットル

- ビール:500ミリリットル

- 25%の焼酎:約110ミリリットル

- ワイン:約180ミリリットル

- ウイスキー:60ミリリットル

- 7%の缶チューハイ:約350ミリリットル

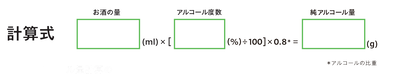

【1日あたりの平均アルコール摂取量の計算】

お酒の量×(アルコール度数÷100)×0.8

摂取したアルコールの行方(アルコールの代謝)

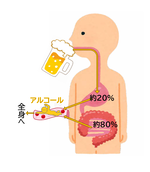

(1)口から入ったアルコールは小腸から約80%、胃から約20%が吸収され、血液に入り、全身にいきわたります。

(2)体内に入ったアルコールの大部分が肝臓で代謝されます。肝臓ではアルコールはアセトアルデヒドを経て酢酸に分解されます。

(3)酢酸は血液によって全身をめぐり、筋肉や脂肪組織などで水と二酸化炭素に分解されて体外に排出されます。

(4)摂取されたアルコールの2%から10%が、そのままのかたちで呼気、尿、汗として排泄されます。

健康に配慮したお酒の飲み方

自分の飲酒状況を把握する!

自分の状態に応じた飲酒により、飲酒よって生じるリスクを減らすことが重要です。医師へ相談したり、AUDIT(問題をある飲酒をしているかを10項目の簡単な質問により測定するもの)、飲酒分解時間目安などを参考に自らの飲酒習慣を把握してみましょう。

- AUDIT(世界保健機関(WHO)が作成した、飲酒問題の早期発見等のために、アルコール関連問題の重症度の測定を行うもの)はこちら

- 分解時間の目安計算(飲んだアルコールの量や種類、年齢や性別、体質を考慮して計算できるもの)はこちら

- アルコールウォッチ(飲んだお酒を選ぶと純アルコール量と分解時間がわかります。飲酒運転防止にご利用ください。)

- SNAPPY-PANDA(飲酒量とアルコール分解完了までの時間がわかります。飲酒運転防止にご利用ください。)

- SNAPPY-CAT(普段の飲酒量や飲み方について問題の有無とアドバイス、専門医療機関・相談先などがわかります。)

飲酒を自分の意志でコントロールする!

あらかじめ飲む量を決めておくことで、過度な飲酒をさけるなど、飲酒行動の改善につながるといわれています。行事・イベントなどの場で飲酒する場合も、各自が何をどれくらい飲むかなどを決めておくことが大切です。

また、毎日継続した飲酒は、アルコール依存症の発症につながる可能性があります。そのため、一週間のうちお酒を飲まない日を設けるなど定期的に飲酒をしない日を設けることも大切です。

食事を摂る・合間に水を飲む!

飲酒前または、飲酒中に食事をとることは血中アルコール濃度を上がりにくくし、お酒に酔いにくくする効果があります。

飲酒の合間に水や炭酸水を飲む、水割りや炭酸割りなどでアルコール度数を低くして飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにすることも効果的です。

避けるべき飲酒

STOP!イッキ飲み・NG!他人へのお酒の強要

一時多量飲酒、特に短時間の大量飲酒は、様々な身体疾患の発症や、急性アルコール中毒を引き起こす可能性があります。また、外傷の危険性も高めるため避けましょう。

飲酒は様々なリスクを伴う危険性があるものです。 他人に無理な飲酒を進めてはいけません。併せて、飲酒がきっかけの暴力や暴言などにつながらないように配慮しましょう。

不安・不眠解消のためのお酒はより悪循環

不安の解消のための飲酒を続けることによって依存症になる可能性を高めたり、眠りが浅くなり睡眠のリズムを乱す等の支障をきたすことあります。

病気療養中や投薬後の飲酒には気を付けて

病気等の療養中は、過度の飲酒で免疫力がより低下し、感染症にかかりやすくなるなどの可能性があります。また、投薬後に飲酒をした場合、お薬の効果が弱まったり、副作用が生じることがあります。飲酒の可否、量や回数を減らすべきかなどは主治医に相談しましょう。

飲酒中・飲酒後の、運動や入浴に注意

飲酒により血圧の変動が強まることで、心筋梗塞などを引き起こす可能性や、転倒などによる身体の損傷を引き起こす可能性があります。

11月10日から16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

アルコール健康障害対策基本法では、アルコール依存症につながる多量飲酒、20歳未満の飲酒、妊婦の飲酒など不適切な飲酒の影響による心身の健康障害を「アルコール健康障害」と定めており、それに関連して生ずる飲酒運転、暴力、自殺などの問題を「アルコール関連問題」と定義しています。国民が「アルコール関連問題」への関心と理解を深めるために、毎年、11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」としています。普段のお酒との付き合い方を振り返る機会にしてはいかがでしょうか。

2024年度の啓発チラシ

アルコールについて悩み事をお持ちの方(相談窓口)

![]() AA関東甲信越セントラルオフィス(TEL:03-5957-3506)

AA関東甲信越セントラルオフィス(TEL:03-5957-3506)