展示案内

令和7年度 館蔵資料展・企画展

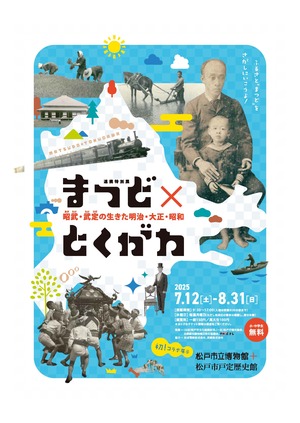

- 松戸市戸定歴史館・松戸市立博物館連携特別展「まつど×とくがわー昭武・武定の生きた明治・大正・昭和ー」

- 館蔵資料展「誕生・結婚・死の儀礼‐人生の始まり方 終い方‐」

- 第10回 博物館アワード作品展

- 博学連携展示「松戸探検 100年前からのくらしのうつりかわり」

松戸市平和祈念展 未来へとつなぐ平和(主催:松戸市総務部総務課)※終了しました。ご来館ありがとうございました。

松戸市戸定歴史館・松戸市立博物館連携特別展「まつど×とくがわー昭武・武定の生きた明治・大正・昭和ー」※終了しました。ご来館ありがとうございました。

内容

水戸徳川家のお殿様だった徳川昭武は、明治17年に松戸の戸定に新しい家を建てました。昭武と息子の武定(松戸徳川家初代当主)をはじめとする戸定邸の人びとは、松戸市域の人や自然とふれあいながら、新しい日々を送りました。本展では、戸定歴史館と博物館がコラボレーションし、「松戸町の人たちと徳川家のおつきあい」、「自然環境と暮らし」、「結びつく”まつど”と徳川家」の3つのテーマで昭武・武定の生きた明治・大正・昭和に迫ります。展示のほかにも大人から子どもまで楽しめる関連イベントが盛りだくさん!戸定歴史館、戸定邸、博物館の3か所に設置されたスタンプを全部集めるとオリジナルトートバッグをプレゼントします。昭武・武定と一緒に昔の”まつど”を探ってみましょう。

開催期間

令和7年7月12日(土曜)から同年8月31日(日曜)まで

開館時間

午前9時30分から午後5時(入館は閉館の30分前まで)

休館日

毎週月曜日(祝休日の場合は翌日休館)

場所

博物館企画展示室

観覧料

| 一般 | 高校生・大学生(注釈1) | 中学生以下 | |

|---|---|---|---|

| 個人 | 150円 | 100円 | 無料 |

| 博物館まるごとチケット(注釈2) | 370円 | 180円 | 無料 |

| 戸・博まるごとチケット(注釈3) | 620円 | 300円 | 無料 |

(注釈1)証明できるものをご提示ください。

(注釈2)博物館の常設展と連携特別展を観覧いただけます。

(注釈3)博物館(常設展と連携特別展)と戸定歴史館、戸定邸を観覧いただけます。※ネックストラップ付(無くなり次第終了)

次に該当する場合は観覧無料(証明できるものをご提示ください)

- 市内在住で70歳以上の方(博物館のみ)

- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人(手帳の交付を受けている方1人につき1人)

主催

松戸市戸定歴史館・松戸市立博物館

後援

千葉テレビ放送株式会社

公益財団法人 松戸市文化振興財団

一般社団法人 松戸市観光協会

北総線沿線地域活性化協議会

協力

京成電鉄株式会社

流鉄株式会社

関連イベント(申込不要・参加無料)

スタンプラリー

- 戸定歴史館・戸定邸・博物館の3か所に設置されたスタンプを集めよう!すべて集めた方にはオリジナルトートバッグをプレゼントします。(無くなり次第終了)

ひろがれ!こどものまち~かめの地図と、梨の木のしたで!~

- 内容:絵本の読み聞かせや、なしの手あそびうたなどのワークショップ

- 日時:令和7年8月10日(日曜)10時30分から12時30分まで(1回目10時45分から・2回目11時15分から)

戸定歴史館

令和7年8月11日(月曜・祝)10時30分から12時30分まで

(1回目10時45分から・2回目11時15分から) 博物館

学芸員講演会「戸定邸からみる”まつど”の近代」(要事前申込・応募多数の場合抽選)

- 日時:令和7年7月27日(日曜)午後1時から午後3時

- 講師:大沼大晟(戸定歴史館学芸員)・林幸太郎(博物館学芸員)

- 場所:博物館講堂

- 費用:無料

- 定員:75人

- 申込:受付終了

歴史を語る(2)「(仮)維新の草莽 金原忠蔵とその慰霊・顕彰」(要事前申込・応募多数の場合抽選)

- 日時:令和7年8月10日(日曜)午後1時から午後3時

- 講師:岩立将史氏(学習院大学史料館助教)

- 場所:博物館講堂

- 費用:無料

- 定員:75人

- 申込:受付終了

オリジナル手ぬぐいを作ろう!(要事前申込・応募多数の場合抽選)

- 内容:昭武や武定をモチーフにしたスタンプを自由に使って、自分だけのオリジナル手ぬぐいを作ってみよう。

- 日時:令和7年8月16日(土曜)午後1時30分から午後3時30分まで 博物館

令和7年8月17日(日曜)午後1時30分から午後3時30分まで 戸定歴史館

- 定員:小学生・中学生とその保護者(各8組)※材料はお子様1人分です。

- 費用:無料

- 申込:受付終了

オリジナルグッズ(写真をクリックすると詳細のページがご覧いただけます)

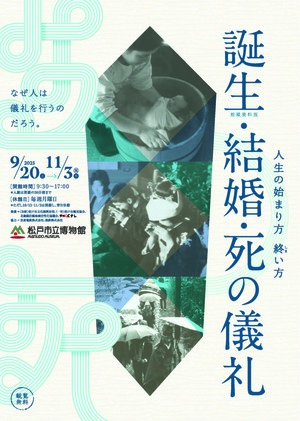

館蔵資料展「誕生・結婚・死の儀礼‐人生の始まり方 終い方‐」※終了しました。ご来館ありがとうございました。

内容

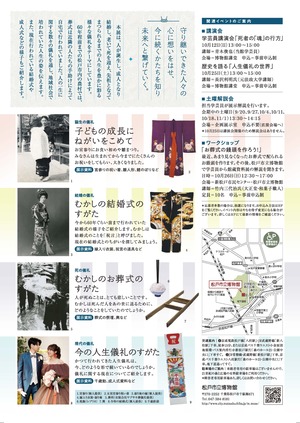

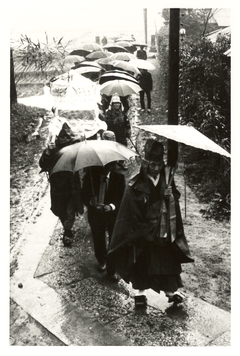

人が誕生し、成人となり結婚し、老いて死を迎え先祖となってまつられるまでの人生を豊かに彩る様々な儀礼をご存じでしょうか。60年程前までの松戸市内の農村では、葬式は近隣の人たちの手助けによって自宅で行われていました。本展では人の一生に関する数々の儀礼を通して、地域社会で培われていた人生の姿を伝えます。

開催期間

令和7年9月20日(土曜)から同年11月3日(月曜・祝)まで

開館時間

午前9時30分から午後5時(入館は閉館の30分前まで)

休館日

毎週月曜日(祝休日の場合は翌日休館)

場所

博物館企画展示室

観覧料

無料 ※常設展の観覧は有料となります。

主催

松戸市立博物館

後援

千葉テレビ放送株式会社

公益財団法人 松戸市文化振興財団

一般社団法人 松戸市観光協会

北総線沿線地域活性化協議会

協力

京成電鉄株式会社

流鉄株式会社

関連イベント(申込不要・参加無料)

まつど文化のMORI 謎解きラリー2025

21世紀の森と広場・森のホール・博物館の3施設を巡って謎解きにチャレンジ!謎をすべて解いて、かたぬき菓子(当たりくじ付き)を手に入れよう!当たりが出ると博物館オリジナルパズル、またはメモ帳がもらえるよ!

- 実施期間:令和7年9月20日(土曜)から同年11月3日(月曜・祝)まで(※各施設休館日を除く)

- 景品交換所:博物館プレイルームにて(午後4時まで・無くなり次第終了)

土曜解説会 ※学芸員が展示解説を行います。

- 日時:令和7年9月20日、27日・10月4日、11日、18日・11月1日(すべて土曜日)の午後1時30分から2時15分まで(開始時間に企画展示室にお集まりください。)

学芸員講演会「死者の『魂』の行方」(要事前申込・応募多数の場合抽選)

- 日時:令和7年10月12日(日曜)午後1時から午後3時

- 講師:青木 俊也(博物館学芸員)

- 場所:博物館講堂

- 費用:無料

- 定員:75人

- 申込:令和7年9月15日(月曜)から同年10月1日(水曜)までにWeb、又は往復ハガキにて

歴史を語る「人生儀礼の世界」(要事前申込・応募多数の場合抽選)

- 日時:令和7年10月25日(土曜)午後1時から午後3時

- 講師:長沢 利明氏(元法政大学講師)

- 場所:博物館講堂

- 費用:無料

- 定員:75人

- 申込:令和7年9月15日(月曜)から同年10月8日(水曜)までにWeb、又は往復ハガキにて

お葬式の饅頭を作ろう!(要事前申込・応募多数の場合抽選)

- 内容:最近あまり見かけなくなったお葬式で配られるお饅頭を作ります。その後、博物館で学芸員から館蔵資料展の展示解説を聞きます。※新松戸市民センターに集合→バスで博物館に移動→博物館で解散

- 日時:令和7年10月26日(日曜)12時30分から17時00分まで

- 講師:竹内 三代治氏(大正堂・和菓子職人)・博物館学芸員

- 対象:市内在住の小学4年生以上(小学生は保護者同伴)

- 定員:10人※保護者同伴の場合は合計2人まで。その場合、材料はお子様1人分となります。

- 費用:無料

- 申込:令和7年10月1日(水曜)から同年10月15日(水曜)までにWebにて

第10回 博物館アワード作品展 ※終了しました。ご来館ありがとうございました。

博物館アワードは第10回の記念展を迎えます。歴史自由研究部門、歴史イラスト部門に応募した小中学生の入賞、入選作品を展示します。

第10回博物館アワードの結果は下記リンクからご覧いただけます。

第10回博物館アワードの審査結果

開催期間

令和7年12月10日(水曜)から令和7年12月25日(木曜)まで

開催時間

午前9時30分から午後5時(入館は閉館の30分前まで)

休館日

毎週月曜日(祝休日の場合は翌日休館)

場所

博物館企画展示室

観覧料

無料 ※常設展の観覧は有料となります。

同時開催イベント

・小学生学芸員・米づくり展示と解説会

令和6年度 米づくり展示と解説会の様子

一年を通じて米づくりを体験した小学生が、その結果をパネルにまとめ、アワード作品展開催中に展示します。また、下記日程で解説会を行います。

日時:令和7年12月13日(土曜)(1)14時~(2)15時~

場所:博物館企画展示室前

費用:無料

申込:不要

博学連携展示「松戸探検 100年前からのくらしのうつりかわり」※終了しました。ご来館ありがとうございました。

内容

今の私たちのくらしには、ボタンひとつで動く便利な機械や、ガス・水道がありますが、それらがなかった頃はどのような生活だったのでしょうか?本展では、100年前からの農家のくらしの中の「食べる」や夏と冬の「くらし」に注目した道具を展示するとともに、小豆の量を枡ではかるなどの楽しい体験展示もご用意しています。子どもから大人まで楽しめる内容となっておりますので、ぜひお越しください。

開催期間

令和8年2月7日(土曜)から同年2月22日(日曜)

開館時間

午前10時から午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日

月曜日(2月9日、2月16日)

場所

松戸市文化ホール・ギャラリー1(松戸1307-1松戸ビルヂング4階)

※会場は松戸市立博物館ではございませんので、ご注意ください。

観覧料

無料

体験コーナー

枡で小豆の量をはかってみよう!

天秤棒で桶をかついでみよう

足あと探偵!きみの足は何文?

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。